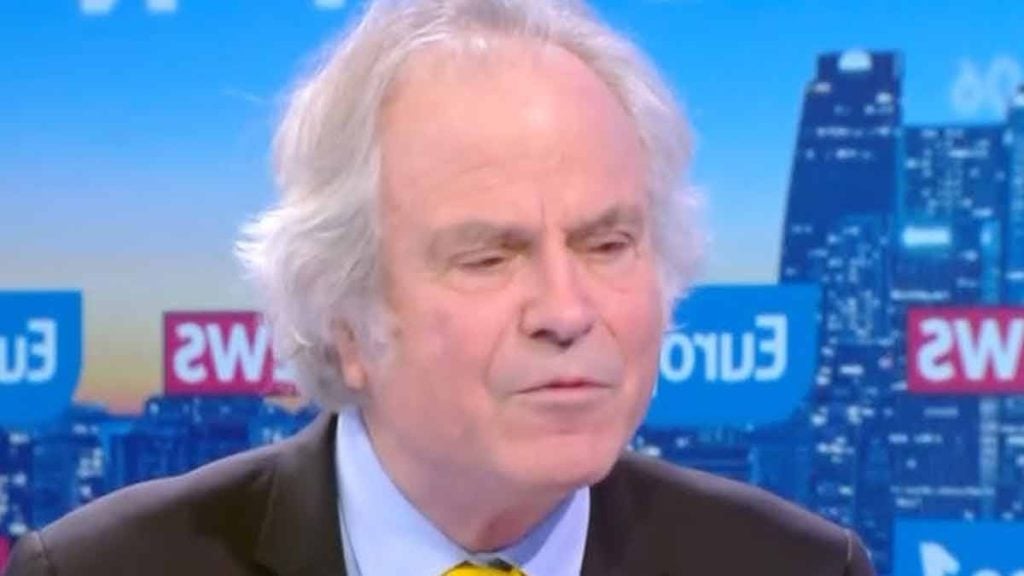

Dans une intervention très commentée, Franz-Olivier Giesbert oppose trois figures de la Ve République et leur rapport au pouvoir. Il présente une boussole pour chacun : la nation pour de Gaulle, la société pour Pompidou, l’image pour Macron. L’auteur revendique une lecture sévère de la période actuelle. Son propos, tranchant mais structuré, relance un débat ancien sur l’autorité, la priorité politique et la finalité de l’action publique.

Ce qu’affirme Franz-Olivier Giesbert et la chronologie des propos

Le 9 novembre 2025, l’invité résume sa thèse en trois formules : de Gaulle aurait pensé « à la France », Pompidou « aux Français », Macron « à son image », affirme cnews.fr. La séquence s’inscrit dans la rentrée politique, sur fond de tensions économiques. Le rappel de ces repères lui sert de grille de lecture pour juger la pratique actuelle du pouvoir.

Franz-Olivier Giesbert situe sa critique dans le temps long. Il avait déjà dénoncé une « faiblesse de l’État » et un « affaissement de l’autorité » lors d’interventions précédentes. Il évoque aussi une période de refus d’obtempérer, signe selon lui d’une parole publique moins respectée et d’un exécutif moins réactif.

L’écrivain revendique avoir critiqué d’anciens présidents, puis réévalué ses jugements à la lumière du présent. Il relie l’insistance sur la communication à une perte de repères collectifs. Pour Franz-Olivier Giesbert, le cœur du sujet reste l’autorité : sans boussole claire, l’État peine à agir, et la présidence glisse vers la mise en scène.

Réactions politiques et échos médiatiques autour de Franz-Olivier Giesbert

Les réactions s’organisent vite. Des responsables d’opposition, souvent gaullistes, saluent un rappel jugé salutaire. Ils y voient l’exigence d’un retour à l’intérêt national, contre la tentation de l’instant médiatique. Le camp présidentiel dénonce une caricature et défend des réformes engagées depuis 2017.

Le débat déborde sur l’immigration et l’intégration. L’invité lie la faiblesse de l’autorité à l’absence d’une ligne d’assimilation claire. Il affirme que la politique se concentre trop sur l’image. Cette articulation entre sécurité, cohésion et communication nourrit la polémique sans introduire de données nouvelles.

Les réseaux sociaux amplifient la séquence, entre approbation et critique. Les soutiens valorisent une parole « expérimentée ». Les opposants pointent des jugements à l’emporte-pièce. Au total, chacun projette sa lecture : exigence d’autorité ou rejet d’une communication « présidentialisée ». Dans ce cadre, Franz-Olivier Giesbert assume un diagnostic à contre-courant.

Contexte institutionnel et perspectives à l’approche de l’échéance présidentielle

La discussion intervient à moins de deux ans de la prochaine présidentielle, moment propice aux repositionnements. L’intervenant relie « déficits » et « immigration » à un manque d’autorité. Il juge que ces sujets captent l’attention sans traiter le noyau : l’exécution ferme des règles. La fonction présidentielle, selon lui, devrait d’abord incarner la continuité de l’État.

En octobre 2024, il alertait déjà sur un État affaibli ; en août 2025, il jugeait la classe politique « en dessous de tout ». Ces étapes forment une séquence cohérente qui éclaire la sortie du 9 novembre 2025. Elle repose sur une idée : la puissance publique se fragilise lorsque le signal d’autorité devient flou.

Les formations politiques s’emparent de ces angles pour affiner leurs lignes. Les unes invoquent l’indépendance gaullienne, les autres le lien social pompidolien. Pour Franz-Olivier Giesbert, l’essentiel est ailleurs : redonner de la force à la règle, clarifier la hiérarchie des priorités et cesser de subordonner l’action à la perception.

Ce que cette comparaison dit des attentes citoyennes actuelles

La formule frappe, car elle condense un malaise : la demande d’un État lisible et ferme. En opposant cap national, attention sociale et souci d’image, Franz-Olivier Giesbert met en scène trois manières d’habiter la présidence. Reste à vérifier si ce diagnostic s’ancre durablement dans l’opinion et s’il pousse les acteurs à privilégier la cohérence plutôt que la communication.